こんにちは、あまねです。

感想や興味のあるトピックについて、ぜひコメントしてください。

人間と科学

いいね!とその設計

TwitterやFacebookなどのSNS、pixivやYouTubeなどのコンテンツ投稿サイトでは、自分や誰かの投稿にボタン一つでリアクションを送るいいね!(お気に入り/高評価)という機能が搭載されています。これらの機能は、たいてい誰がどのような投稿にいいね!を送っているかを一覧で確認できますし、場合によっては逆方向(特定の投稿が誰にいいね!されているか)でも見ることができます。

さて、私たちが何らかの投稿にいいね!するとき、その視線は誰に向けられているのでしょうか? つまり、いいね!したことを誰かに知ってほしいのか、あるいは誰にも知らせるつもりはないのか、考えたことはあるでしょうか。

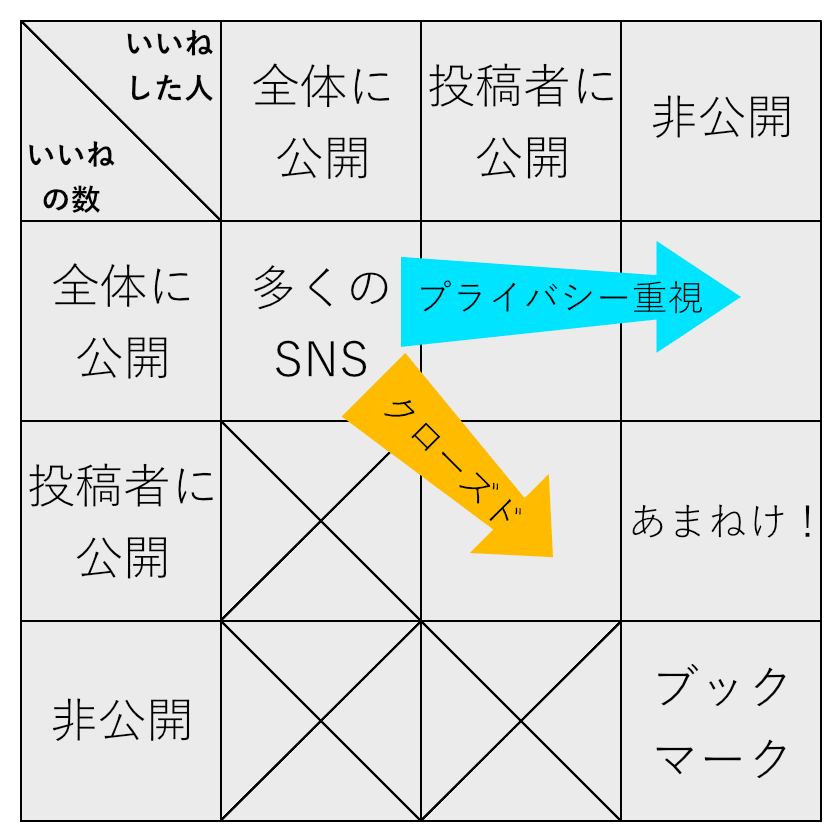

このようないいね!の周知性について考えると、2つの視点を得ることができます。まずは、押した人が誰なのか公開する必要があるか?ということ、そして、いいね!の数を公開する必要があるか?ということです。

押した人が誰なのか公開するということは、人間的なつながりを重視するということです。すなわち、「自分」がある投稿にいいね!をするセンスの持ち主であることを周囲に知らせたり(全体に公開)、「自分」がいいね!したことを投稿者に知らせたり(投稿者に公開)することができます。

一方、いいね!の数を公開するということは、投稿(投稿者含む)の評価を重視するということです。すなわち「投稿」の質が高いことを周囲に示したり(全体に公開)、「投稿者」が質の高い投稿を行ったことをいいね!の量で知る(投稿者に公開)ことができます。

これはいいね!だけではなく、特定の投稿者の発信を追い続けるためのフォローやチャンネル登録といった機能でも同様です。フォローしたのが誰なのか公開することや、どれくらいの人数にフォローされているかを公開することは、機能自身の実現には必須のものではありません。

多くのSNSやコンテンツ投稿サイトでは、人も数も公開することを基本としています。一方、Twitterにおけるブックマークは、どちらも非公開のいいね!です。つまり、非公開のいいね!の使い方自体は運営者に理解されているものの、サービスの性質上全て公開することを既定値としなければコミュニティとしての発展が阻害されるので、暗黙的な公開を原則としています(もちろん、規約には記載されているでしょうが)。

あまねけ!では、各記事やコメントなどに「読んだ」というボタンを設置しています。これは、押した人は非公開にしつつ、投稿者だけが押された数を知ることができるタイプのいいね!です。僕とあなた以外にいいね!を押されたことを知る人はいませんが、僕はあなたが誰なのか確実に知ることはできません。

昔は👍と👎のボタンを用意していましたが、(ボタン一つで表明できるような)マイナスの評価を知りたいわけではないし、プラスの評価だけ残すのも気持ちが悪いので、ニュートラルな「読んだ」に変えました。本来、ボタン一つで示すことができるのはその程度の情報量です。具体的なコメントがあるならいつでも明示的に示すことができますし、そうするのが理想的だと思っています。

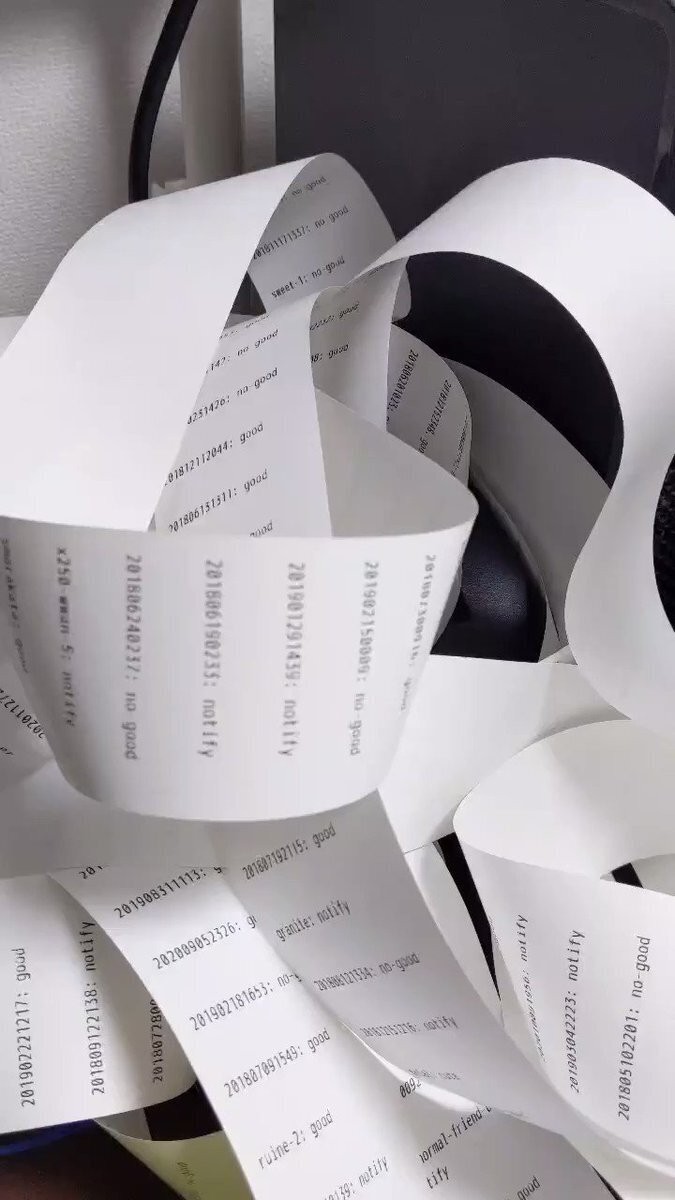

とはいえ、ボタンが押されてメールが届いて僕が頷いて……では面白みがないのも確かなので、ボタンが押されるたびにレシートプリンタでその内容を印刷するようにしています(現在は出力をスロットルする機構を実装しているので、このように無限に印刷されて止まらなくなることはありません)。

あまねけ!はリアクションボタンを押すとレシートが出るシステムなんですが、ちょっと昼寝して起きたら現在進行形で何らかの攻撃を受けている……(たぶんbotかスクレイピング)

@amane_katagiri (2020) 1332537859803267072

あなたは「読んだ」ボタンを押すこともできますし、何も押さずに去ることもできます。そうすることで、あなたは何も責任を負わずに済むでしょう。

アドベントカレンダーとお祭り性

アドベントカレンダーは、もともと12月1日からクリスマスまでの日数を数えるために作られたきらびやかなカレンダーのことです。毎日一つずつめくったり、はがしたりすることで日付を進めていくことができ、箱を開けると中に小さなプレゼントが入っている場合もあります。

この慣習になぞらえて、12月1日~25日の間に毎日みんなで記事を投稿しあう同じ名前のキャンペーンが2012年頃から人気を集めています。このようなアドベントカレンダーを作成・管理・表示できるサービスとしては、AdventarやQiita Advent Calendarがよく知られています(Qiitaには2011年のカレンダーも残っていますが、カレンダーが1つしかなく実験的な試みだったようです)。

僕もいくつかのカレンダーに参加していて、既に何個か記事が出ています。

あまねけ!の記事一覧は年ごとに区切られているので、後で振り返ったときに記事が少なくてがっかりしないための取り組みとして、かなり助けられています。

これらのサービスは、単体で記事の投稿・表示を担っているわけではなく、URLで示すことができる記事なら何でも登録することができます。多くのユーザー生成コンテンツ投稿サービスは自分のドメインに他人のコンテンツを抱え、管理することに腐心していますが、コンテンツ自身ではなくコンテンツの集合に意味を持たせるという点で本質的に異なります。

アドベントカレンダーは、インターネットにおけるお祭り性の実装の一つです。お祭り性というのはハレとケの区別の上に成り立つ特別な性質で、区切られた時間と空間に名前を付けることで意味を持ちます。地域のお祭りがハレの日なのは当然ですし、商店街の歳末福引セールだとか、現地で開催される同人誌即売会もお祭り性に依拠した取り組みです。

インターネットでは、空間の縛りがなくなったことで少し形を変えていますが、少なくとも時間だけを区切ることでお祭り性を表現することができます。例えば、通販サイトで終了までの時間を1秒ごとにカウントダウンしているセールを見たことがあるでしょう。通販サイトで買い物すること自体はどこからでも可能ですが、やはりお祭り性に依拠しています。

このように、アドベントカレンダーはコンテンツの集合を時間的な区切りの上で楽しむための企画であり、コンテンツ自体を同じドメインの下に抱える必要がないのです。

近年、VR空間上で同人誌即売会が開かれるようになったのは、ハレの日に空間の区切りを取り戻して、より強固なお祭り性を楽しむための取り組みです。時間や空間に縛られないことは強力な進歩である一方、不便さゆえに享受していた逆説的な利点をすっかり排除してしまうかもしれないのです。

ツイッター

今回はありません。

アマネイメージズ

市場はもちろん、市場周辺のあらゆる構造物はそこに在るべき理由を見失っている。歩道橋の入り口は塞がれているし、案内標識はもはやどこへ案内する気もない。

とはいえ、本来虚無たる廃墟というのはそういうものだ。流石は都営の廃墟といったところだろうか。

虚無デパートより